Dans vos kiosques en 1947

LES PERIODIQUES :

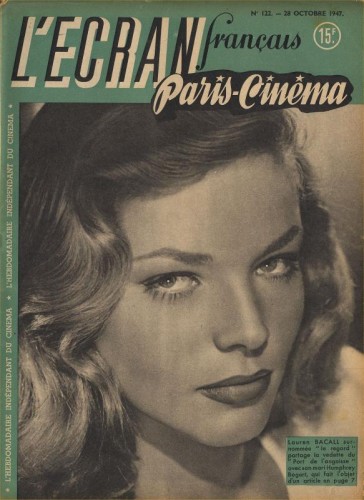

Parmi les titres maintenant bien en place, L'Ecran Français affiche toujours de manière hebdomadaire ses stars en couverture et propose ses critiques de films et écrits de personnalités du cinéma, tandis que du côté des nouvelles publications, on note la naissance de la revue mensuelle Ciné-Club, impulsée par la Fédération Française des ciné-clubs.

La Revue du Cinéma, quant à elle, aura bouclé en 1947 cinq numéros dans lesquels les rédacteurs ont pu défendre Farrebique, Jour de colère, Partie de campagne, Maria Candelaria, Autant en emporte le vent, La Poursuite infernale, Le Silence est d'or, Le Diable au corps, Quai des Orfèvres, Huit heures de sursis, Robert Siodmak et le nouveau cinéma italien, faire la moue devant les ressassements de Carné et Prévert (Les Portes de la nuit), donner la parole à Claude Autant-Lara, Jean Grémillon et Carl Dreyer, publier des textes de René Clair, Walt Disney et Serguei Eisenstein et des scénarios de Jean-Paul Sartre, Jean Aurenche et Pierre Bost, revenir sur Robert Flaherty, Fritz Lang et Hans Richter, réfléchir à la place de la caméra, au dessin animé, aux acteurs, et enfin s'interroger sur le rôle de la critique et l'arrivée de la télévision.

(Edouard S.)

LES TEXTES CRITIQUES :

"Notes sur le style de Fritz Lang"

par Lotte H. Eisner dans La Revue du Cinéma n°5, février 1947

Les premières lignes :

"Dès les premiers cent mètres, un film de qualité révèle le style de son metteur en scène. La griffe d'un Stroheim, d'un Griffith se décèle immédiatement au hasard d'une bobine. Ainsi, le spectateur entré à l'improviste dans une salle obscure ne manquera pas, au bout de quelques minutes, d'identifier un film de Fritz Lang. Le Lang d'Allemagne, celui de France, si peu de temps qu'il ait travaillé dans ce pays, le Lang d'Amérique enfin a pu varier ses modes d'expression, son art particulier n'en continue pas moins à refléter la mentalité complexe du metteur en scène, sa manière de concevoir et de réaliser sa vision des choses, les traces de son origine, de son éducation et de sa culture."

Les dernières lignes :

"Il y a déjà entre la mise en scène de La Femme au portrait et celle de La Rue rouge une grande différence entre la virtuosité ingénieuse du premier film et l'adaptation volontaire d'une certaine technique à la construction parfaitement rythmée du second. Rien ne prouve mieux, d'autre part, la conscience artistique de Lang que sa demande à la Cinémathèque Française d'une copie de La Chienne pour l'étudier et pour éviter de laisser son film, même passagèrement, ressembler à l'ouvrage de Jean Renoir. Cette volonté de recréer le film selon son style personnel et sa propre conception de l'histoire, le désir de ne pas suivre, même par hasard, le chemin pris par son prédécesseur prouvent combien Lang est un créateur authentique, libre, capable de renouveler le sujet qu'il emprunte. Si l'on compare sa Rue rouge à La Chienne, on constate qu'il a puissamment recréé ce sujet selon les exigences de sa vision : car les changements dépassent de loin la simple transplantation des personnages du milieu parisien (dont l'évocation faisait surtout le charme du film de Renoir) dans les rues et les nuits de New York, - qui resteront toujours pour Lang un souvenir de celles de Berlin. Les personnages ont été adaptés à leur nouvelle ambiance : l'histoire de la petite grue qui plume un pauvre type pour se faire une parure de ces plumes est reconstruite suivant un enchaînement logique, inexorablement fixé par le destin à la suite d'une de ces rencontres apparemment fortuites comme Lang seul sait les ménager.

Nous attendons avec impatience d'autres films conçus par un Lang libre de s'exprimer, un Lang qui saura bien forcer le public à le suivre sur une voie nouvelle, ouverte par un nouveau chef-d'œuvre."

"Lettre à John Ford sur : La Poursuite infernale (My Darling Clementine)"

par Jean George Auriol dans La Revue du Cinéma n°6, printemps 1947

Extraits :

"Mon cher John Ford,

Il n’y a, dans votre dernier ouvrage, rien de résolument neuf pour un vieux camarade qui connaît tous vos films depuis Le Cheval de fer et Three Bad Men et qui a adoré la chevauchée fantastique de votre Stagecoach dans cette Monument Valley où vous avez bâti votre bourg de Tombstone pour le plaisir d’y faire rencontrer la jeune Clémentine et le noble et farouche marshal Wyatt Earp. Rien de nouveau, donc, sous le soleil de Californie et d’Arizona depuis les reportages, nouvelles, croquis et poèmes de Bret Harte ; mais il est aussi réconfortant aujourd’hui qu’il y a vingt ans de vous sentir encore plus à l’aise derrière votre caméra, quel que soit votre opérateur, qu’un aquarelliste installé avec des sandwiches et une bonne pipe dans un site vide d’importuns.

Ce confort, fait de puissance tranquille, comme nous le partageons devant l’écran que vous occupez ! Et comme il faut, au reste, que nous le ressentions pour ne perdre jamais patience durant les longs andantes, tournés et montés adagio, largo, entre les scherzos et les allegros con fuoco que vous préparez, étonnant compositeur, tel Jupiter mijotant un orage !

(…) Après Bret Harte, nul autre que vous n’a mieux su chanter la chanson épique, rauque et sentimentale de cet ouest où la sauvagerie est tempérée par l’amitié, entre compagnons disparates que la fatalité harmonise ; où l’amour de quelques gars pour une fille (luisante de pureté ou de polissage à la main) rappelle, dans la dureté d’existences à la merci d’un coup de feu, qu’il reste un côté délicat du monde pour lequel il vaut la peine de se faire pacifique et bon. C’est un piège de la nature, on le sait, mais un bon chrétien viril comme vous ne se révolte pas contre cette loi préférable à la tyrannie des carnassiers.

(…) Je ne suis pas de ceux qui vous reprochent l’idéalisme un peu brumeux de la Verte vallée, vallée également habitée par des hommes solides qui, c’est dans le mouvement même des échanges de la vie, se battent pour ne plus avoir à se battre ou, au moins, pour se faire respecter. Mais je vous le déclare en toute sincérité amicale : n’hésitez jamais à tourner un western de plus quand vous manquez de sujet. Je connais votre style mieux que vous-même parce que j’ai, pour l’analyser avec une sévérité d’amoureux, le recul d’un des ces sacrés décadents de la vieille Europe, qui se penchent avec avidité sur chaque réussite de l’art américain. Votre style, Mr Ford, n’a jamais cessé de se dépouiller et, après Arrowsmith, Le Mouchard, Young Mr. Lincoln, etc., vous avez su faire avec Les Raisins de la colère, cet exode devant la faim, une épopée intime. Continuez à ne pas vous admirer, mais continuez à nous faire admirer des films violents et sains comme un saut d’athlète qui jouit de sa jeunesse et n’a pas besoin de se soûler pour supporter une vie supportable à condition de la vivre.

Chez vous, on ne boit pas un verre de whisky ou une coupe de champagne sans se faire une promesse solennelle ; et le bar où s’accoudent vos personnages peut servir à construire l’autel de l’église où l’on donne un bal en plein air, faute de pasteur, et faute de murs ! Chez vous la pire pute conserve une dignité certaine : que ce soit la Dallas de Stagecoach, foulée, moulue mais encore belle, sauvée par l’idolâtrie du plus honnête chevalier hors-la-loi du far west, ou cette Chihuahua qui ne vaut pas cher mais n’hésite pas à envoyer le lait tout frais de son petit déjeuner à la figure du brave type qui lui hennit un peu grassement son appétit en passant… C’est seulement chez vous qu’un liquide retentit aussi solidement sur une bonne gueule de costaud, comme une claque sur une fesse ! (…)"

Et toujours dans La Revue du Cinéma :

N°4, janvier 1947 :

"Les "films à la première personne" et l'illusion de réalité au cinéma", par Jean-Pierre Chartier

"Le film témoin" (sur Le Soleil se lève toujours et Le 6 juin à l'aube), par Jacques Doniol-Valcroze

N°5, février 1947 :

"Cinq remarques sur Orson Welles à propos de La Splendeur des Amberson", par Marc Soriano

"Le film fleuve" (sur Autant en emporte le vent), par Jacques Bourgeois

N°7, été 1947 :

"Le triomphe du cœur" (sur Le Diable au corps), par Jean Desternes

"Des personnages qui ont trouvé un auteur" (sur Quai des Orfèvres), par Jacques Doniol-Valcroze

LA POLÉMIQUE :

"Paris, 12 septembre

Lors de sa publication en 1923, cinq ans après l'armistice, le Diable au corps, roman autobiographique de Raymond Radiguet, avait heurté les esprits patriotiques et fait l'objet d'un grand scandale. En fait, le roman, situé dans le contexte de la Grande Guerre, montrait avec sympathie une liaison coupable sur les arrières du front, entre une infirmière, mariée à un soldat, et un jeune étudiant. Un quart de siècle plus tard, et deux ans après la fin de la deuxième grande guerre, le scandale refait de nouveau surface. Mais, cette fois, il s'agit d'un film adapté du roman par Jean Aurenche et Pierre Bost, et mis en scène par Claude Autant-Lara. Après la première du film à Bordeaux, la presse locale a qualifié le film de "flots de boue", d'"ignoble", et demandé qu'il soit retiré des écrans sous prétexte qu'il exalte l'adultère et ridiculise la famille, la Croix-Rouge et l'armée. Et, déjà, dans la capitale, certains critiques, qui ont rejoint le camp des "scandalisés", n'hésitent pas à qualifier le film de "répugnant". Paradoxalement ce sulfureux parfum de scandale qui accompagne la sortie du film est une formidable publicité. Mais si le film mérite de connaître le succès, c'est surtout grâce à ses évidentes qualités artistiques. Gérard Philipe et Micheline Presle, qui incarnent deux amants avec autant de sensibilité que de vérité, ont trouvé là des rôles marquants qui doivent achever de les consacrer grandes vedettes."

("Les amants du "Diable au corps" n'en finissent pas de choquer", dans Chronique du cinéma, Editions Chronique, 1992)

"Il est rare d'assister, d'un fauteuil, à une histoire qu'on a vécue et dont on a connu les personnages. J'avais adopté Raymond Radiguet comme un fils. Or, grâce à Claude Autant-Lara, à Jean Aurenche, à Pierre Bost, à Michel Kelber, grâce à Micheline Presle et Gérard Philipe, il s'est produit en ce qui me concerne un phénomène étrange, analogue à celui du rêve. Les faux personnages, les décors, se sont substitués aux vrais personnages, aux vrais lieux, au point de me les faire revivre sans la moindre gêne et dans une émotion poignante. Je ne saurais dire la reconnaissance que j'ai d'un pareil prodige. Claude Autant-Lara ne connaissait pas la maison du Parc Saint-Maur. Il l'a reconstruite. Les acteurs ne connurent ni Raymond ni Marthe. Ils les furent. Ils les furent jusqu'à me perdre dans un labyrinthe de souvenirs, jusqu'à me duper l'âme. Un journaliste de Bordeaux a déclaré que ce film était un scandale et qu'il fallait en interrompre les représentations. On l'a enlevé de l'affiche. Le scandale est d'empêcher une œuvre qui est une gloire pour la France et que nul autre peuple que le nôtre n'aurait pu réussir. J'espère que tous les cinéastes, que tous les artistes s'élèveront contre une mesure indigne et qui allonge la liste de nos déchéances. Il est temps de faire face à nos ridicules, de les vaincre."

(Extrait de "Notes sur Le Diable au corps" par Jean Cocteau, dans La Revue du Cinéma n°7, été 1947)

COMPLEMENTS DE LECTURE :

1) Sur le site hommage à Marcel Carné :

"Gros plan : Marcel Carné" par Jacques Tournier, Bulletin de l'I.D.H.E.C. n°7, janvier-février 1947

Photographies de l'actrice Nathalie Nattier publiées dans L'Ecran Français entre 1946 et 1950

2) Extrait de "Près des yeux, près du cœur - Les gros plans de La Dame de Shanghai" par Yan Tobin, Positif n°449-450, juillet-août 1998, dossier Orson Welles :

"Les biographes récents d'Orson Welles et les historiens de La Dame de Shanghai l'ont tous soigneusement rapporté : de l'avis de Harry Cohn, patron de Columbia, Welles n'avait pas tourné assez de gros plans. Des scènes entières comme celle du procès avaient été filmées en plans larges. Furieux de voir ainsi négligée la photogénie de sa plus grande vedette, Rita Hayworth, Cohn fit tourner par Welles de nombreux inserts complémentaires, en studio, devant des transparences souvent criantes ou des fonds neutres, sans souci de raccord. Le montage final (opéré en l'absence du réalisateur) s'en trouva fort altéré. Dans le film tel qu'on peut le voir aujourd'hui, ces gros plans surajoutés ne choquent que si l'on en connaît la genèse. Le décalage opéré par ces inserts ne nuit pas à la démarche de Welles, car ils font émerger deux visages d'un océan de cauchemar : celui du héros Michael O'Hara (Welles) et celui de son fantasme Elsa Bannister (Hayworth)."

3) "Rétrospective : Cannes, il y a 60 ans" (sur le Festival de Cannes 1947)

4) "Péché mortel de John M. Stahl" par Gérard Courant, Cinéma 81 n°273, septembre 1981

Avis :

Chères lectrices, chers lecteurs, tout autre document, lien, référence, extrait de texte de votre connaissance, concernant cette année, est le bienvenu...

Écrit par ZA Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.